1977 für diese Edition verfaßt.

Eines Tages in den frühen sechziger Jahren erfuhr mein Avantgarde-Rausch innerhalb weniger Stunden nachhaltige Ernüchterungen. Durch jene Art Zufall, der keiner ist, weil unsere Wahrnehmung durch ein Ereignis (ohne daß wir es recht merken) auf völlig andere Selektionsmuster umgestellt wird, entdeckte ich die konkrete Poesie über APOLLINAIRE zurück als selbstverständliche Gestaltungspraxis ottonischer Mönche, das Fallenbild über SPOERRI zurück in der Massenproduktion von Stilleben der Niederländer im 17. Jahrhundert, Architekturgedanken eines GROPIUS bei ALBERTI und CAGEs Musik in HAYDNs Abschiedssinfonie. An diesem Nachmittag hatte mich die Avantgarde gelehrt, die uns damals so abständig erscheinenden Kulturtraditionen und ihre Zeugnisse neu zu sehen. Mich störte es nicht mehr, unser avantgardistisches Pathos, nämlich eine Unzahl von Findungen in die Welt gesetzt zu haben, die den Traditionen völlig unbekannt gewesen seien, durch diese Enthüllung zerstört zu sehen; im Gegenteil: Ich fühlte mich zum ersten Mal in der Avantgarde ganz sicher, weil ich verstehen konnte, daß ihre Vorstellungen und Gestaltungen aus den Traditionen heraus begründet werden konnten, und zwar anders als mit dem bloßen Anspruch auf Neuheit. Zuvor war es mir unmöglich zu begreifen, daß die Funktionen der Avantgarde gerade darin bestehen, die kulturellen Traditionen neu zu erschließen. Natürlich hatten – wie ich bald herausfand – auch andere solche Offenbarungserlebnisse längst vor mir gehabt, was aber meinen Originalitätsanspruch nicht einschränkte, sondern eher noch verstärkte. Von da ab nämlich hatte ich endlich eine Möglichkeit gefunden, mich tatsächlich für originell zu halten, wenn ich entdeckte, daß meine Überlegungen und Aktionen zu den gleichen Resultaten führten, wie sie andere gefunden hatten.

Was zuvor in den Abenteuern der Begriffe und Bilder, die man selbst produzierte, immer eine vage Angstpartie bleiben mußte, ließ sich jetzt bewerten und sichern. Ich hatte also zum ersten Mal erfolgreich Aneignung betrieben. Bis heute genieße ich Glück vor allem darin zu erfahren, daß meine Selbsttätigkeit von ganz fremden Ausgangspunkten her begründbar erscheint. Das Glück wächst mit der Fähigkeit zu akzeptieren, wieweit ich von anderen abhängig bin, wenn es darum geht, selber zu verstehen, was ich "da so treibe". Originell bin ich darin, selbst etwas zu finden, was anderen unter Umständen längst selbstverständlich ist. Ich habe also eine offene Zukunftsperspektive gewonnen, das heißt die Sicherheit, bis ans Ende erfolgreiche Aneignung betreiben zu können, da mir nichts selbstverständlich ist, vor allem nicht, was ich selber einmal war. Das ist mein Vorteil vor allem gegenüber Fachgelehrten, in deren eigensten Arbeitsfeldern ich auf diese Weise Entdeckungen gemacht habe, die ihnen in falscher Gelassenheit dem Selbstverständlichen gegenüber bisher unbekannt geblieben sind. Es gibt nichts so Unbekanntes wie das Selbstverständliche. Es gibt nichts so Selbstverständliches wie das überraschend Neue.

Eine der Rückverlagerungen von Avantgarde in die musikalischen Traditionen gelang mir in der Bekanntschaft mit TSCHAIKOWSKIs Ouverture solennelle 1812. Mich interessierte damals der Anspruch der Avantgarde, durch Transformation von Aussagen aus einem Medium in das andere funktionale Äquivalenzen zu erzeugen. Besonders interessant waren Versuche, beispielsweise den O-Ton (Originalton) in künstlerische Aussagengestaltung einzubringen, so wie TSCHAIKOWSKI in die künstlerische Aussagengestaltung den Originalton eines Schlachtfeldes einbrachte.

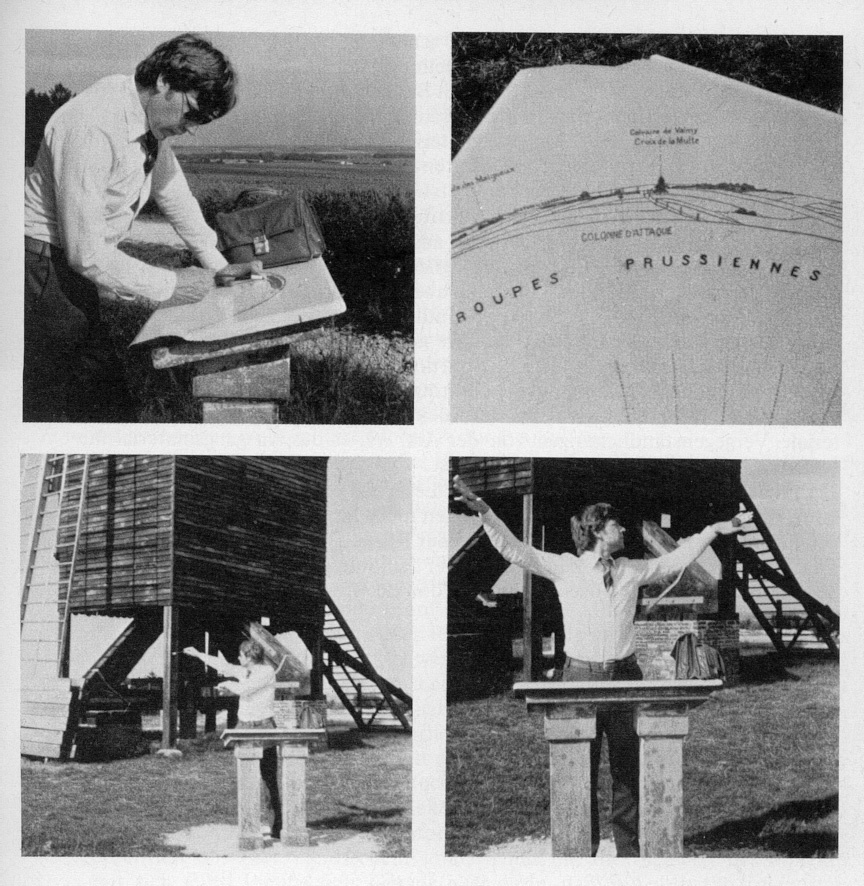

Wie wirken sich solche Schichtungen und Verklammerungen unterschiedlichster Ausdrucksmedien auf unsere Wahrnehmungsfähigkeit aus? Ich zog aufs nächste Schlachtfeld, nach Valmy, und versuchte, TSCHAIKOWSKIs instrumentalmusikalischen Ausdruck als O-Ton zu benutzen und in die räumlichen Gegebenheiten der Schlachtszene rückzuübersetzen, andererseits aber auch, TSCHAIKOWSKIs O-Ton instrumentalmusikalisch auszudrücken. Daß TSCHAIKOWSKI sich mit seiner Ouvertüre nicht auf die Schlacht von Valmy, sondern auf die an der Moskwa bezog, spielte keine Rolle.

Das merkwürdige Resultat dieses Versuchs bestand darin, mich plötzlich als Dirigent des realszenisch gedachten Schlachtverlaufs zu empfinden, also die Bewegungen von Menschengruppen zu dirigieren. Ich entdeckte für mich, daß offensichtlich Feldherren wie Dirigenten verfahren bzw. Dirigenten säkularisierte Feldherren sind. Das wesentliche Moment ihrer Tätigkeit ist die Umsetzung einer notierten Partitur, eines Plans, in einen aktualen Gestaltungsprozess. Diese Umsetzung ist stets mehrschichtig: das aktuale Umsetzen ist realzeitlich zu verstehen; der Aktualverlauf kollidiert aber beständig mit den Zeitmaßen und Vorstellungsbildern, die in die Partitur eingearbeitet sind. Oder anders ausgedrückt: Durch Beobachtung, Analyse, Reflexion, Vorstellungskraft und Verpflichtung auf ein Ziel hin wird ein Plan entwickelt (hier Partitur). Diese Partitur ist eine dem Ausgangsmaterial gegenüber völlig selbständige und nach gestaltungsimmanenten Gesetzmäßigkeiten ausgearbeitete Aussageneinheit. Sie steht sozusagen neben den real wahrnehmbaren Gegebenheiten.

Das Rückübertragen solcher Pläne, Partituren, Gestaltungs- und Aussageneinheiten auf den real vorgegebenen Weltbestand, aus dem sie ursprünglich abgeleitet sind, ist als Vorgang das wesentliche Moment jeglichen menschlichen Handelns. Das scheint selbstverständlich zu sein, muß dennoch aber zur Methode ausgearbeitet werden. Wie wenig man gemeinhin diese Selbstverständlichkeit nutzt, zeigt sich vor allem darin, daß Künstler glauben, sie hätten das Ihre getan, wenn sie ihre Erfahrungen, Vorstellungen und Reflexionen in die Konstruktion von selbständigen Aussagenzusammenhängen (Gemälden, Objekten usw.) einbringen. Das Entscheidende, allerdings Selbstverständliche leisteten sie erst bei der Rückübersetzung der Aussagen in dinglich materiale Vergegenständlichungen von der Art, wie es das Ausgangsmaterial ihrer Anschauungen und Überlegungen gewesen ist.

Ein Beispiel aus der Ferne, damit der Leser die vielen naheliegenden Beispiele unserer europäischen Avantgarde-Traditionen nicht für einzig in den Kulturwelten hält: der japanische Zen-Garten entstand aus der Rückübersetzung von zweidimensionalen Tuschzeichnungen in die Landschaft. Der feinlinig geharkte Sand repräsentiert den Seidenuntergrund der Tuschzeichnung, dunkle Steine und Laubwerk vertreten das Schwarz der Zeichnung.